|

−第1話−

|

|

日本に個人、チーム優勝の栄冠が… |

|

1973年RC世界選手権大会レポート |

|

|

|

1973年9月11〜16日 イタリア・ゴリチア 本多律理 |

|

|

|

|

|

はじめに

|

|

個人優勝、チーム優勝、最高得点賞、全員10位内ランク ― このかくかくたる戦果について、誰 |

|

|

か語るすべを知る者やある・・・。おそらくは、長い道のりを走りに走って、マラトンの勝利を伝えた |

|

|

あのアテネ人のように、「ユーアンゲリオン!」(良きおとずれぞ!)という一言だけが、すべてを |

|

|

伝えるに最も適切なことぱでありましょう。なぜなら、真理を語るにことば少なきを旨とすぺし― で |

|

|

あるからです。とまれ、「見たこと」と「聞いたこと|のすべてを尽くせないことを知りつつ、かの地 |

|

|

で起こったことの次第を、あろうことに貧しいことばによって伝えようとするわけは、たとえこの筆の |

|

|

跡が消え去ろうとも、勝利の栄光それ自らが、語りつぎ言いつぎゆくものであることを承知しているか |

|

|

らに他なりません。 |

|

|

|

|

|

ゴリチアという町

|

|

|

現代の世界の中で、もはや外国人ばかりでなくイタリア人にとっても疎遠となってしまったイタリア |

|

|

北東の国境の町、かつてはゴリチア伯が城を築き、いくばくかの繁栄をみながら、15世紀には没落し |

|

|

てしまった町、 1509年以降1915年までオーストリア領となり、第1次大戦においては激しい |

|

|

戦場となり、カポレットの敗北からのがれたアオスタ公が身を寄せた町、ヘミングウェイがその敗走の |

|

|

場面をクライマックスとして取り上げ、このためにこそ不滅の名作となった「武器よさらば」と切って |

|

|

も切れない縁のある町、1917年のパリ条約によって、やっとイタリア領にもどった町 ― 今は昔 |

|

|

、つわものどもが夢のあと、この数奇な運命について物言いたげな山々に囲まれた町に、新しい時代の |

|

|

戦い、ラジオ・コントロール・エアロバッチクスを展開することになろうとは― |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

イタリア航空協会の強力な指導のもとに、国内の模型航空に関係のあるクラブは一致協力して、第8 |

|

|

回RC世界選手権大会の準備に当たりました。全く組織的でないと言われるこの国民としては、非常に |

|

|

周到な計画を立て、「切れのよい」運営を見せたと思います。そのうちのいくつかを取り上げ、簡単に |

|

|

お話しておきましょう。 |

|

|

|

|

|

飛行場と本部

|

|

|

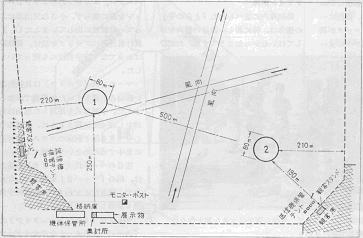

飛行場のレイアウトは第1図のとおりです。ほほ1km四方で、軍用と民間の両方に使っています。 |

|

|

したがって、空軍の司令部とクラブ・ハウスが同居するというなごやかな状態です。この空港の「アメ |

|

|

ディオ・ディ・サボイア・ドゥカ・ダオスタ」という長い名称は、このあたりの領主であったアオスタ |

|

|

公を記念して付けられたものです。 |

|

|

軍のものですから、会場内外の警備には、警察やカラビニュリ(騎銃隊)の他、軍隊も加わりました |

|

|

。しかし、入り口をかためているいかめしい服装の警備係りに、ちょっと会釈をすると、人なつっこい |

|

|

えみをたたえて敬礼してくれるのでした。 |

|

|

大会本部は航空隊本部に置かれ、この世界選手権大会に関するすべてをつかさどります。競技の進行 |

|

|

、運営を掌握することはもちろん、ホテルやレストランの案内までします。 |

|

|

|

|

|

|

1973年RC世界大会が行われた競技会場の説明図 |

|

|

|

|

|

モニター・ポスト

|

|

|

グイド・リツェン氏の説明によれば、競技飛行中、事実上の司令部の役割を果たしたのは、モニター |

|

|

・ポストです。高さ5mのやぐらに数個の大型アンテナを立て、妨害電波をモニターするばかりでなく |

|

|

、2つのフライト・ラインと送信機を保管する2つのテントに対して、有線電話を通していろいろの指 |

|

|

示を出します。 |

|

|

各フライト・ラインにおかれた飛行信号機も、ここから操作します。赤ランプがついている限り飛行 |

|

|

することはできません。緑になったとき、初めてエンジン・スタートに移ることができます。 |

|

|

このタワーにおけるモニターの方法は、音響的な装置を基本とし、オシロ・グラフによる視覚的な装 |

|

|

置によって波形などを確認し、更にこれを証拠だてるための記録テープから成り立っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

競技会場の入り口には「べンべヌート」(ようこそ)と書かれた看板が・・・ |

|

|

|

|

|

|

|

|

送信機の保管 |

|

|

|

|

|

競技会開始前40分間に送信機を競技者から回収し、これをフライト・ラインから200m離れた場 |

|

|

所にあるテントに保管します。このテントは陸軍から借りたということで、上質の生地を使い風雨を完 |

|

|

全に防ぐことができるよう、テストを重ねて設計されたものです。 |

|

|

送信機の受け渡しは、まず飛行前、数名の待機選手の送信機を、フライト・ライン上の副保管所に移 |

|

|

しておいて、更にここから出番の選手に送信機を手渡すという2段がまえになっています。 |

|

|

|

|

|

採点の集計 |

|

|

|

|

|

審査員が採点したスコア・シートを、スコア・ランナーが兵隊の運転するジープに飛び乗って集計所 |

|

|

に走ります。ここでは、印字装置つきの計算機を使って集計するのですが、まちがいを避けるため3台 |

|

|

の計算機で検算が行なわれました。 |

|

|

|

|

|

公報活動 |

|

|

|

|

|

集計主任の指示に従って、刻々変わる順位が出され、これが観客席前の大きな標示板に公示されます |

|

|

。掲示板は、選手1名について1枚の名標があり、これをラウンド毎に出された順位に従って、差し変 |

|

|

えていく方式です。 |

|

|

成績は、毎日発行される「ボレッチノ」にも印刷されます。この速報パンフレットには、その日のス |

|

|

ケジュール、必要な連絡事項なども掲載されます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

飛行場の入り口には「ベンベヌート」(ようこそ!)と書かれたFAI−マーク入りの大きな看板 |

|

|

が立っていました。書類、機体、送信機周波数の検査はゴリチア航空クラブの格納庫内で行なわれ、機 |

|

|

体だけは大会期間中、この中に保管されます。 |

|

|

|

|

|

検査の方法

|

|

|

1列に並べられたデープル上を移動していく方式で、書類検査→重量測定→エンジン容積測定→翼 |

|

|

面積測定の順に進みます。 |

|

|

重量測定のために使用された上皿天秤には、特別にフレームが取り付けられ、機体が都合よく乗る |

|

|

ようにくふうされていました。エンジン容積は10ccぎりぎりのものが多いため、実際にヘッドをはず |

|

|

し、ボアとストロークが測定されました。更に、電気ペンによって競技番号を刻み込むという念の入れ |

|

|

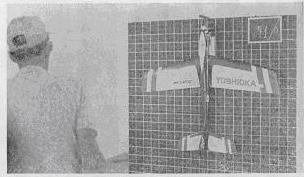

方です。翼面積の測定は写真撮影を用いました。10cm平方の方眼を書いた板が垂直に立ててあり、 |

|

|

この上に主尾翼胴体を取り付けたままの機体をつるし、ポラロイドカメラでとります。 |

|

|

機体の保管は、ロープで区切られ、各国の名標の立てられた区画に機体を置き、監視員が立ちます。 |

|

|

送信機の周波数は、デジタル・カウンターを使って測定されました。 |

|

|

機体は、その日の競技が終了すると保管所に置かなければならないのですが、送信機は選手にもどさ |

|

|

れ、翌日飛行前に回収保管されました。 |

|

|

|

|

|

|

翼面積のチェックは10cm方眼の板の上に機体をつるし、それをポラロイド・カメラで撮影して算出していた |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

機体保管所(実機格納庫)のスナップ。外国の選手は大

きな箱を作り自動車の上にのせて運転してきたという |

|

|

|

|

|

|

|

|

− 第1話終わり −

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|